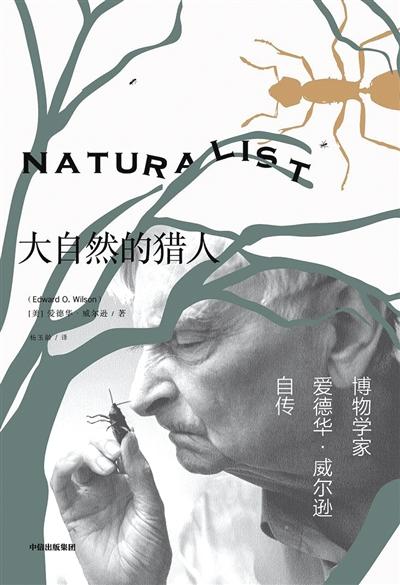

《大自然的猎人:博物学家爱德华·威尔逊自传》

作者:(美)爱德华·威尔逊

译者:杨玉龄

版本:中信出版集团·新思文化

2019年4月

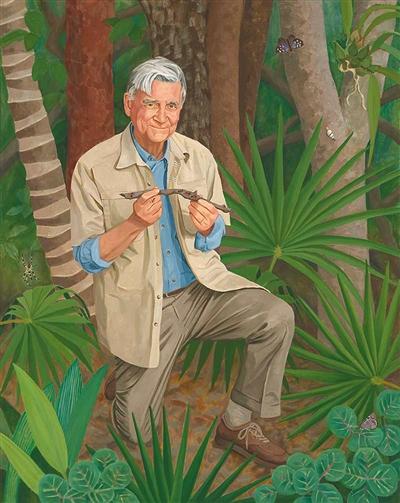

威尔逊在童年时成为了一名小博物学家,终其一生,历经生物学领域发生翻天覆地的变化,到如今已经90岁的他仍然是一名博物学家,直到今年还在撰述。

《创世记》

作者:(美)爱德华·威尔逊

译者:傅贺

版本:中信出版集团·新思文化

2019年5月

很多人在童年都会说要当一名科学家,但只有极少数真的做到了,威尔逊就是其中之一。

他被认为是全球领域内蚂蚁研究的顶级专家,社会生物学的主要奠基者,是“生物多样性”这一著名词汇的发明者。他毕生专注于科学研究,职业生涯平稳有序,基本上没什么惊心动魄的戏剧性经历;他也著有优秀的科普著作,但他既不是乔姆斯基、萨哈罗夫那样的公共知识分子,也不像霍金成为世界人民所熟知的明星科学家。

那么,不妨从一个颇为庸俗的角度,寻找能让我们记住爱德华·威尔逊这一名字的戏剧时刻。

对猎手来说经验终究是最根本的

1978年2月15日,华盛顿喜来登公园酒店即将举行一次社会生物学的研讨会。会场里人山人海,不仅包括旁听研讨会的听众,还有一些国际反种族主义委员会的抗议者在散发传单,后者出现在这里是因为这天的发言者里有一个人:哈佛大学社会生物学专家爱德华·威尔逊。

终于轮到威尔逊登场了。当主持人还在介绍威尔逊的时候,有一群抗议者从观众席冲上讲台,一字排开,高举反对社会生物学的标语牌,尤为醒目的是还举起了一个纳粹的符号。此刻,维持秩序的主持人和在场的抗议者领袖都在对着听众高喊,现场一片混乱。此时,一名年轻女子拿起一瓶水倒在了威尔逊头上,令这场抗议活动达到了高潮。

十六年后,当爱德华·威尔逊在其自传《大自然的猎人》中记录下这件往事时,他既没有故作冷静,亦没有愤怒,而是一如他在这本传记里面对已逝岁月的坎坷挫折,将其作为深索沉思的契机。

在7岁时,威尔逊在一处海滩钓鱼,右眼不慎被飞出水面的鱼刺中而失明。他练就了敏锐的左眼,“我虽然丧失了立体视觉,但是能清楚辨识小昆虫身上细小的图案和绒毛”(《大自然的猎人》,p14);成年后,他不幸又丧失了大部分高频率音域的听力,无法分辨许多鸟类和蛙类的叫声,但更加促成了他把毕生精力扑在昆虫而非鸟类或蛙类上。对昆虫的敏锐观察、精准分类、博物学的方法,帮助威尔逊积累了独特而丰富的经验,成为货真价实的大自然的猎手。

同样,上世纪50年代在哈佛大学生物系,威尔逊所归属的生物学研究受到了如日中天的分子生物学的挑战,后者的代表人物詹姆斯·沃森是大名鼎鼎的DNA的发现者之一。沃森等人的发现有力推动了生物学的空前进步,所以他不仅要在学术上宣判各类基于博物、环境、种群等经验性的、古典的、“过时的”生物学研究死刑,而且为人也十分高傲、冷漠、尖刻,对威尔逊一度不屑一顾。但恰恰是这段经历,促使威尔逊思考了在二十世纪科学的语境下,“古典”的生物学该如何发展,并在60年代提出了进化生物学、70年代提出了社会生物学的概念。

所以,当威尔逊被浇了一头水后,他并不会对抗议者发问"what's your problem? ",而是扪心自问"what's the problem? "。原因并不复杂,威尔逊在1975年出版了代表作《社会生物学——新的综合》一书,正是这本书引起了轩然大波。

简而言之,这本书从昆虫社会讲到脊椎动物社会,直至人类社会,以一种经验的方式,试图阐明动物的社会性具有生物学的基础,“新的综合”一语体现着威尔逊的野心,“我相信生物学与社会科学融合的时机已经成熟”(《大自然的猎人》p413)。但恰恰是他阐明人类社会的生物学基础的努力,为他带来了风险。在许多人看来,如果人类社会具有生物学基础,那就意味着人类历史上的阶级不平等、种族压迫、优生学等等,都因为生物学的科学性而带有了正当性,这是绝对不可以接受的。

尽管威尔逊清楚地知道,他的《社会生物学》一书不能用这种庸俗的政治正确来诠释或夸大,但浇水事件促使威尔逊完善了自己的理论,他引入了“文化”的要素,提出“文化基因”的概念,试图阐明人类社会在生物学的“基因”基础上还要考虑“文化”的作用。

就这样,威尔逊这个“大自然的猎人”从童年走到老年,凭借古老的博物学家的身份,走过了20世纪惊心动魄的科学大爆炸之旅。但他仍然固执且自信地说:“经验应该是最根本的东西,真正的博物学家是训练有素的猎手,我们是一对快乐的猎人。”(《大自然的猎人》p457)。

自然选择如何产生了利他主义?

2019年,威尔逊90岁,他的生命之旅走到了新阶段。年初,威尔逊出版了一本薄薄的小册子,篇幅很短,名字很大,书曰Genesis,没错,就是《圣经》开篇《创世记》。译者傅贺在致谢中坦承一周内完成了大部分中文翻译,5月中信出版社出了中文版。8月份我撰写本文,在最后一次修改时又收到了威尔逊合著的另一部名作《蚂蚁的故事:一个社会的诞生》。这令我颇觉科普类译作引介的速度空前加快,如2017年在美国出版的《基因传》,厚达600页地中译本2018年就在国内上市。但《创世记》这样的引介速度仍然大大出乎了我的意料。

原因并不仅因为速度,关键在于有没有必要。毕竟,一本关于社会生物学的科普著作,对当下的中国社会能有何种意义?如果威尔逊揭示的秘密使他在美国被公开泼了一身水,那么在中国呢?

在今天,关于人类本源的问题已经有了无数个答案。哲学永远都在沉思“我们是谁?从何而来?将至何处?”生物学也没有错过这个大合唱。在达尔文那里,我们熟知的进化论解释了生物演化的基本动力,也就是自然选择。威尔逊概括说:“自然选择,即生物演化的驱动力,可以用一句话来总结:突变提案,环境筛选。”达尔文的理论开启了生物演化的科学之路,但囿于时代的局限仍然有很多问题没有解决,例如进化的遗传机制是什么?突变的提案如何被积累?等等。进入二十世纪后,随着遗传学、分子生物学特别是基因、DNA研究方面的突飞猛进,当代进化论已经沿着达尔文的道路走得更远。

但是,有一个问题仍然是难点,那就是一些生物群体里存在中性个体或不育的雌性。这乍看上去像一个悖论:不繁殖后代的生物,如何将这种不繁殖的基因通过自然选择传下去呢?威尔逊把这种叫做“利他主义”,他追问:“演化史上的大转变引出了许多问题,其中一个不仅对生物学来说至关重要,对全人类而言也举足轻重:利他主义是怎么由自然选择产生出来的?”

个体选择还是群体选择?

拒绝繁殖的利他主义为什么如此重要?因为这涉及自然选择是如何发生的,是“个体选择”还是“群体选择”,毕竟利他主义听上去和“个体选择”是矛盾。对这个问题,国内比较熟悉的观点是“自私的基因”。

英国新达尔文主义学者理查德·道金斯在前人研究的基础上,于1976年撰写了一本有名的科普读物《自私的基因》,对生物演化、自然选择等进化论的新成就做出了十分漂亮的论述。道金斯的做法,不是从物种的层面来检讨自然选择,而是从基因的微观层面来论述,“自私的基因”并非指基因有何种道德主张或是“性恶论”,而是说基因的特性是不断保存复制传承自己的遗传密码,所有的基因都好像只顾自己的“自私”者。道金斯认为基因是在间接保存自己,例如,工蚁没有繁殖能力,但其基因与蚁后是一类,所以工蚁的不繁殖本质上仍然是“自私”或“自利”的,工蚁可以通过蚁后传承自己的基因;父母为了儿女牺牲自己,也大致可作如是观。在道金斯看来,从基因的层面看,人类与其他动物没有区别,都按照上述“个体选择”的模式进化。

但威尔逊并不同意道金斯的“个体选择”,而是主张“群体选择”。他如同旧日的博物学家,对各类生物的社会演化过程进行耐心的观察、追踪、实验,他通过对利他主义的研究,发现了一些生物群体具有“真社会性”的构成。威尔逊说:“真社会性,即一个生物群体组织内分化出可育和不可育的等级,仅仅出现在屈指可数的几种生物里,从地质时间来看也相对较晚,而且几乎都生活在陆地上,演化出了蚂蚁、白蚁和人类,逐渐主宰了陆地上的动物世界。”换言之,拥有利他主义阶层的“真社会性”生物群体数量很少,但都是高级群体,尤其包括了人类。这就意味着,当一个生物群体内的部分阶层放弃了自我繁殖,这个群体不仅没有因此消亡,反而进化到了更高级的程度。这岂不是很奇怪?

威尔逊认为,其秘密就在于“群体选择”。按照道金斯等人的意见,所有的生物进化都因为基因的自我传承机制而“个体选择”,利他主义也只不过是间接传承而已。但威尔逊却认为,进化通过发生在宏观层面的“群体选择”作用于个体,并不仅仅依赖于基因层面的“个体选择”。他说:群体选择“只要它们的牺牲能为群体带来足够的利益,群体内的某些成员就会缩减自身的生活,或者抑制自身的繁殖,或者两者都做,以便本群体与其他群体更好地竞争。”换言之,越是拥有拒绝繁殖的利他主义阶层的生物群体,越是具备“真社会性”的特征,也就越容易在群体之间的进化竞争中胜出,最终得以成为极少数的高级社会。这也是为什么古往今来有无数物种,却惟独有人类走到了高级阶段。

《创世记》这本小册子简明扼要地讲述了上述观点。为什么单核生物能够发展成人类社会,其关键的环节是“群体选择”而非“个体选择”。事实上,关于这两种选择的争论已经持续了半个多世纪,学术界一度认为“群体选择”是不存在的;但威尔逊自1975年出版《社会生物学:新的综合》(中译本2008年出版)以来,始终不懈为“群体选择”寻找坚实的博物观察、实验结果及数学模型基础。《创世记》一书的重要意义就在于,时隔多年后,威尔逊终于能够自信地宣称“群体选择”的正确性。

真社会性与社会达尔文主义

《创世记》如此快速的引进到中国,除了上面所概述的主要观点的新鲜度,也在于《自私的基因》在国内具有很强的话题性,威尔逊这一相反的观点势必会带来新的思想交锋和话题热度。相信道金斯的拥趸和威尔逊的粉丝们很快就会在知乎、豆瓣等平台上激辩“个体选择”和“群体选择”的是是非非了。

但是,《创世记》关于“真社会性”的描述,反而更令人深思。这就是生物学与人类道德关系的问题,也就是本文开头描述浇水事件所引发的思考。

著名哲学学者陈嘉映先生近年来多次谈论到威尔逊,他也是最早写下对《创世记》评论的学者。哲学为什么要关注生物学?威尔逊主张的“利他主义”在人类社会中一向被看做是一个道德伦理问题。人类发明的一切宗教、哲学、形而上学都具有道德基础,也都会涉及利他行为。例如,基督教的基本教义之一就是耶稣以肉身之死与上帝签订了新约;再如佛教里“肉身饲虎”之类的变文故事也比比皆是;而哲学家康德则为道德寻觅了理性的律令。

科学则一向被认为是客观中立的,但威尔逊的科学研究却指出了人类利他行为这一“伦理现象”中包含的生物学原理。我们由此会很自然地联想:利他主义究竟是一种形而上的伦理,还是生物学的群体选择呢?再者,人类的道德是文明成熟后的文化构建,还是源于基因的生物密码?而且,既然人类的生物学特性可以决定人类社会的进化,那么作为“真社会性”生物的人类,是否意味着也需要一部分阶层放弃繁殖、专心“利他”,从而确保群体竞争的胜出呢?

这对普通人来说可能不是什么亟待解决的问题,或者还会觉得荒唐,但考量过去几百年的历史,就不同了:

进化论诞生后,“物竞天择、适者生存”的生物学信条很快蔓延到社会领域,产生了备受争议的“社会达尔文主义”。赫胥黎的《天演论》成为演绎“社会达尔文主义”的名著。对中国人来说,这段历史可算记忆犹新,甚至血泪斑斑。从19世纪到20世纪,一度作为弱小民族曾遭受的悲剧,使得中国人尤其信奉“社会达尔文主义”残酷竞争的正当性。清末“亡国灭种”的恐惧感,今天社会舆论所讨论的诸如996、学区房、虎爸虎妈、中年危机等等社会议题的焦虑感,说明中国人仍然生活在“社会达尔文主义”的场域里。近年来最火爆的科幻小说《三体》,其“黑暗森林”的模式设定则把“社会达尔文主义”推演到了宇宙。

而放眼世界,当种族主义者通过花样繁多的误读,笃信人类文明由生物原理所决定,那么自然可以推导出,发展缓慢的“劣等文明”是由于其种族主体在生物学上是劣等的。这就引申出了种族优选、种族歧视,直到种族迫害、种族屠杀。从19世纪后期到20世纪上半叶,东西方的纳粹分子披着生物学科学的外衣,酿成了人类历史上最为悲惨的自相残杀。

所以,二战之后,这种研究人类社会生物学原理的做法受到了冷落和敌视。当威尔逊通过研究利他主义,发现“群体选择”“真社会性”时,且不论科学上正确与否,先就冒犯了反对种族主义的人士。这就是本文开头所提到的浇水事件的原因。

从生物学的科普到社会道德反思

威尔逊的“真社会性”论也通过《创世记》等著作被译介到了国内,这又会带来怎样的影响呢?我猜测,真社会性生物群体里一批社会阶层牺牲自己来确保整个群体的竞争,会很容易令读者联想起自身的处境。前几年,学者廉思针对国内一些阶层现状提出了“蚁族”“工蜂”的概念,流行一时。无独有偶,蚂蚁和蜂都是威尔逊所认为具有“真社会性”的生物群体。这使得“联想”抑或“误读”不可避免,而随着学术观点的庸俗化,一些观点可能会坚信为群体利益牺牲个体利益具有生物学上的科学依据:会主张甚至要求个人为群体必须做出牺牲;会把群体竞争——小到班级、企业,大到民族、国家——作为个人存在的终极目的,如为了提高升学率而强制分流“差生”等。

就像对个体竞争的笃信会导致残酷的“社会达尔文主义”,对群体竞争的崇拜一旦延伸为社会见识,是否也会导致一种更加惊悚的“真社会达尔文主义”?从而加剧当下个体与群体之间权利关系的紧张。但愿这是一种多虑。

这不能说完全与威尔逊无关,正如陈嘉映先生曾敏锐地指出,威尔逊等人的“观念框架,和从前的功利主义思想家相去不远”,也“断定,我们不能在生物社会学的层次上来讨论道德问题。”。在威尔逊的自传《大自然的猎人》里,他讲述了和赫胥黎的一次会面。

和威尔逊见面的赫胥黎以反乌托邦小说《美丽新世界》闻名,他恰恰又是写《天演论》的赫胥黎的孙子。“赫胥黎对我所从事的异速生长以及种群统计研究很感兴趣,当他于1954年访问哈佛大学时,他告诉接待人员他想见见我。我战战兢兢地准备和这名伟大的进化学家兼人道主义者会面。我们两人都认为,我们共同的兴趣应该算是普通生物学里的古典主题。”(《大自然的猎人》,p384)

所谓“古典主题”,大概与陈嘉映所说的“功利主义思想家”相去不远,这意味着在威尔逊看来,科学研究本就具有一定的人文甚至道德动力。在这本自传里,威尔逊也确实展示了一个生活在20世纪的19世纪人的形象:博物学家。总之,《大自然的猎人》将有利于我们从更广阔、更丰富的视野来理解威尔逊在 《创世记》里的观点。而《创世记》一书虽小,也能嗅到博物学家特有的气质,从大自然里博取的越多,人就越能体悟到自己的渺小。这两本书文笔恬淡而不夸饰,风格娓娓道来,拥有旧时英美散文的典型美感。

□张向荣